2025.07.10 自治体病院共済会の笠井専務他2名の方がセンターの視察に来られました。

7月10日自治体病院共済会の笠井専務、橋本事業支援部副部長、松山課長代理の3名の方々が当センターの視察に来られました。

1昨年も一度お越しいただき、私たちの取り組みに大変興味をお持ちいただいて今回の2回目の視察ということになりました。センターの取り組みをご説明させていただきその後ディスカッションをさせていただきました。

今後の自治体病院の在り方の一つのモデルとして参考になるような事例に私たちのセンターがになるとよいなぁと思っています。

2025.07.02 2025年度ヘルスケアフォーラムで「医療と地域創生大賞」を受賞しました。

へルスケアフォーラムは現東北医科薬科大学医学部医療管理学教室伊藤教授が、長野県佐久医療圏での地域研究活動がきっかけで、2012年以降毎年開催されていた軽井沢町での「ヘルスケア・フォーラム」(軽井沢フォーラム)が前身で、2020年からはオンライン・フォーラムとなり、第10回目を迎えた2021年、フォーラム10周年記念事業として「医療と地域創生大賞」が創設されました。

今回私たちの地域医療連携推進法人県北西部地域医療ネットが「医療と地域創生大賞」選ばれ、記念講演を7月2日オンラインで行いました。私たちの取り組みが一定の評価を受けた証の一つになろうかと思っています。

今後もこの賞に恥じないよう、現状に甘んじることなくいろいろな取り組みに積極的に取り組んでいきたいと思います。まずは本賞をいただけたことに感謝するとともに、2市1村の市町村長さんをはじめ関係各位、スタッフにもお礼申し上げます。

2025.06.2122 日本プライマリ・ケア連合学会学術大会(札幌)に参加してきました。

6月21日22日の2日間にわたり札幌で開催された日本プライマリ・ケア連合学会学術大会に多くのセンター医師が参加してきました。後藤、廣瀬、伊左次、大西、鈴木、清水(センター総合診療専攻医プログラム在籍、現清見診療所長)の各医師が発表してきました。

本学会は当センター医師の基盤となる学会で毎年多くのセンター医師が参加し、発表もしています。学会発表は、自身の仕事のまとめ、自分たちが気が付かなかった視点の気づき、今後当センターでも取り組むとよいテーマの収集といった非常に意味あるものです。今後も積極的に参加し、センター担当地域に還元できるよう努力していきたいと思います。

なぜか札幌で岐阜ナンバー車を走らせていたS先生、札幌でのホテルと会場に行き来にご尽力いただきましてありがとうございました&だれだぁ、夜遅くにパフェ(右上写真)食べてるの…Σ(・□・;)

2025.06.19 岐阜大学医学部1年生ヘルスシステム演習の受け入れが無事終わりました。

昨年度から始まった岐阜大学医学教育センター(西城教授)のカリキュラムの一つとしてヘルスシステム演習(カリキュラムの若干の変更があったようです)の受け入れが今年も6月5日から開始され無事終了しました。

42名の岐阜大学医学部1年生を8~10名ずつ5日間にわたって受け入れました。白鳥、和良、高鷲、荘川、白川・平瀬の各地でその地域とそこで行われている医療を体験(体感)してきていただきました。

皆さんいろいろと感じるところがあったようで、今のその気持ちを医学部6年間のみならず今後の医師人生でも大切にしていただけたらと思いました。私たちも医師を目指して医学部へ入ったころの気持ちを思い出しながら今の医療にも取り組む必要があるなぁと自戒の念も込めて思った次第です。

1年生のこの時期に地域医療を感じていただくことはとても重要なことだと思います。我々のセンターとしても積極的に医学生教育にかかわっていきたいと思います。(写真が掲載されていない6/12グループの人、ごめんなさいm(__)m)

2025.06.14 白川村誕生150年周年記念式典に参加してきました。

6月14日白川村誕生150周年記念式典が白川村白川村立白川郷学園体育館で開催され後藤センター長が参加してきました。白川村は明治8年6月1日に白川郷42ヵ村のうち尾神村以北23ヵ村が合併して誕生したそうです。

配布されたリーフレットから医療関係の事項を抽出してみると、1912年(明治45年)に村医(開業医)が置かれたのが白川村の医療お幕開けのようです。1924年(大正13年)に荻町に白川診療所開設、1952年(昭和27年)に平瀬診療所新築、1953年(昭和28年)に白川診療所新築、1973年(昭和48年)白川診療所改築、2015年(平成27年)新白川診療所完成、県北西部地域医療センター協定調印、2017年(平成29年)平瀬カルチャーセンターを新平瀬診療所に改築といった歴史があるようです。

自治医大卒業生も1期生の石山先生に始まり現在の元田先生まで多くの卒業生がお世話になってきました。少子高齢化人口減少は白川村でももちろん例外ではありませんが白川村が白川村らしく存続し、我々医療人もその一助になることができればと思っています。(写真右は白川村の獅子舞、写真左下は成原村長と後藤センター長)

2025.06.07 令和7年度GP-COMERnet全体会を白川村平瀬で開催しました。

6月7日白川村平瀬で令和7年度のGP-COMERnetの全体会を開催しました。今年度から参加案内を岐阜県自治医大卒業生だけではなく県内の総合診療に携わる人に拡大しました。

今年度の講師には埼玉県立大学の竹島教授にお越しいただきました。先生は自治医大ご卒業で臨床疫学などにも造詣が深く、今までのご自身の研究歴や研究における要旨つまり抄録の書き方のご講演をいただきました。

地域において研究に目を向けることはとても大事なことだと思います。一方で地域で臨床をやっているから研究はちょっとという思いもないわけではありません。しかしよりセレクトされていない方々を対象とできる地域ベースの研究は多くの示唆を社会に提供することと思います。若い先生方の奮起を期待したいと思います。

夜の懇親会も楽しゅうございました。

2025.06.03 第12回「一歩上の地域医療を目指そうシリーズ」を開催しました。

6月3日(公社)地域医療振興協会介護老人保健施設にっこう施設長の高橋洋先生にお越しいただき「地域医療におけるリハビリテーションの「コツ」」というテーマでご講演いただきました。

基本的なところから非常にわかりやすくご講演いただき大変勉強になりました。急性期というより主に生活期を支える当センターとしては生活期リハビリテーションは非常に重要な活動要素の一つです。白鳥病院も病床規模に対して比較的多くの療法士を雇用して力を入れていますし、彼ら彼女らも多岐にわたる業務にしっかりと取り組んでいてくれます。

地域の方々がその人一人一人に合った生活を送ることができるようリハビリテーションをはじめ多角的にご支援できるよう努力していきます。

2025.05.3031 第39回国診協現地研修会(島根)に参加してきました。

5月30日31日の両日で島根県で開催された第39回国診協現地研究会に後藤センター長、廣瀬副センター長他センター職員5名(合計7名)で参加してきました。初日は雲南市立病院、同病院附属掛合診療所、鍋山交流センターなどを視察し、夜は交流会が開催され、翌日は松江市で全体討論が行われました。

雲南市立病院の経営的危機とそこからのV自回復のお話や、コミュニティーナースのご活躍のお話、これらに常に地域住民がコミットしている状況など大変勉強になりました。

今回当センター職員に加え岐阜県国保連合会の方々も多く参加しましたが、これには理由がございまして…実は来年令和8年国診協現地研究会は令和8年6月12日13日に岐阜県での開催が決まっており、視察先は当センターとなっています。ぜひ我々の活動を視察いただくとともにいろいろとご意見をいただければと思っております。

全国の皆様が心地よくご参加いたき少しでも学びの種となるよう1年かけて準備をしていきたいと思います。「集え!ど真ん中岐阜へ」よろしくお願いしますm(__)m。

2025.05.26 令和7年度法人総会および評議会を開催しました。

5月26日田中明高山市長、成原茂白川村村長、山川弘保郡上市長にご参加いただいて法人総会を行いました。令和6年度収支決算と理事監事の選任について議決し、令和7年度事業計画及び収支予算につき報告しました。議決事項はご承認いただき、理事監事は白川村古田直樹前村民課長から吉實秀典現村民課長への理事変更以外他の理事監事は重任で全員ご承認いただきました。

その後一時総会は休会し臨時理事会が開催され代表理事の互選が行われ、後藤忠雄理事が代表理事の任に継続して携わることとなりました。その後総会が再開され総会でも代表理事が報告されました。更に各首長さんからご意見をいただきオンライン診療の充実やその活動評価を行うようにとのご意見をいただきました。

総会の終了後引き続き評議会を開催しました。竹内郡上市医師会長、山田岐阜県健康福祉部医療整備課長、村上岐阜大学名誉教授、坂本白川村議会議員にご参加いただき法人運営の説明の後いろいろな視点からご意見をいただきました。

我々の法人が一つの地域医療のモデルとして評価されるよう今後も努力していかなければならないと決意を新たにした会議でした。

(※ 写真は左から田中高山市長、成原白川村長、山川郡上市長、後藤代表理事)

2025.04.01 令和7年度法人理事会をオンラインで開催しました。

5月16日オンラインで令和7年度第1回法人理事会を開催しました。

令和7年度社員総会の開催についてと令和6年度次号報告及び決算認定についてを議決し、役員改選と令和7年度法人評議会の開催について協議しました。

令和7年度も我々の法人事業が順調に進むよう努力していきたいと思います。関係各位や地域住民の皆様のご理解ご協力ご支援のほどをよろしくお願いいたします。

2025.05.09 オンライン診療にかかる企業阪ふるさと納税寄付目録・感謝状贈呈式に参加しました。

ウィーメックス株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:高橋秀明様)様より「企業版ふるさと納税」制度を活用して遠隔医療システム「Teladoc HEALTH TV Pro 300」をご寄付いただきましたが、その寄付目録・感謝状贈呈式を5月9日郡上市役所本庁舎3回特別会議室で行いました。

ウィーメックス株式会社様からはヘルスケアIT事業部病院ソリューション部責任者の小暮武男様、同部病院事業事業推進課課長中西大介様、同部病院事業遠隔医療セールス課小椋大路様にご出席いただき、当市からは乾松幸副市長、後藤センター長、廣瀬副センター長兼白鳥病院長、河合市長公室長、蓑島病院事務局長が出席し開催されました。

小暮様からご挨拶いただき、目録の贈呈、乾副市長から謝辞と感謝状の贈呈を行い、その後歓談と実際「Teladoc HEALTH TV Pro 300」を使用体験いたしました。当センターでは地域医療特にへき地医療を支えるためにオンライン診療を始めており、今後更に拡大していくことを検討しています。こうしたご寄付をいただくことで事業自体が順調に進むことが期待できるとともに、我々もしっかりと取り組んでいかなければと思いました。

2025.04.19 令和7年度第1回センター全体会を開催しました。

4月19日令和7年度第1回センター全体会議を開催しました。

今年度のセンターのプロジェクトを検討しました。今年はずばり”地域を知ろうツアー”です。センター内の各地を知り理解するためにツアーを企画してみんなで各地域に訪れようということです。

各地をお邪魔する予定です。よろしくお願いします。

2025.04.17 令和7年度の郡上北高プロジェクト「介護職員初任者研修」が始まりました。

令和7年度の郡上北高とのコラボプロジェクトである郡上北高生に対する介護職員初任者研修が始まりました。

今年度は6名の高校生の参加です。皆さんとても心強い決意表明をしてくれて、こちらも身が引き締まる思いでした。郡上北高が今まで以上に地域にとって大事な高校であり続けるよう、また、将来の私たちの仲間が増えるよう期待したいと思います。

1年後の参加者の皆さんの成長がとっても楽しみです。私たちの退化も抑制できればも…(;^_^A 。

2025.04.12 南高山地域医療センター久々野拠点診療所完成式式典に参加してきました。

4月12日高山市国民健康保険南高山地域医療センター久々野拠点診療所完成式式典に参加してきました。

拠点診療所という名称はやや違和感があるかもしれませんが、南高山地域(久々野、朝日、高根)の「地域に即したきめ細かい医療の提供」「継続性のある安定した医療の提供」「次世代の医療人の育成」を実現するため、久々野診療所の老朽化に伴う建て替えに合わせて久々野目的センター南ふぉなりに新築されたものです。つまり、我々の県北西部地域医療センター同様、複数の医療機関を複数の医療スタッフにより支える仕組みを南高山エリアで行うべく設置された南高山地域医療センターの中心施設である、つまり拠点診療所ということになるわけです。

この構想を10年前から掲げられた川尻先生は当センターの理事にも就任していただいており、質の高い地域医療展開の同志でもあります。南高山地域医療センタの今後の発展を祈念するとともに、我々のセンターとも連携を取りながら岐阜県北部の地域医療の維持発展に貢献できればと思います。

2025.04.07 玉井医師が白鳥病院での総合診療Ⅰ研修を修了し修了証をお渡ししました。

白鳥病院は岐阜大学の総合診療領域専門研修プログラムの連携施設になっています。プログラムには内科、小児科、救急、総合診療Ⅰ、総合診療Ⅱが含まれていますが白鳥病院では総合診療Ⅰの研修を提供しています。

そのプログラムの一環として玉井医師が2024年度白鳥病院で勤務されてこの部分の研修に取り組み、この度修了するにあたり修了証を受けられました。先生は地域に根差した総合診療を実践しておられ、研修自体は修了しましたが引き続き白鳥病院で勤務いただきます。

当センターはこうした人材育成にも積極的に取り組んでいます。多くの総合診療や地域医療を目指す人たちが集っていただければと思っています。

2025.04.01 センター内医師の異動がありました。

令和7年4月1日付でセンター内の医師の異動がありましました。

県北西部地域医療センター国保白鳥病院の宮腰尚宜先生、野々村裕翼先生が異動され、新たに黒川大祐先生、伊藤彩夏先生、上田雄亮先生が赴任されました。黒川先生は以前もセンターに勤務されており様々な経験を積まれている先生です。伊藤上田両先生は自治医大卒業医師で新進気鋭の若手医師です。どの先生もセンターでのご活躍を期待したいと思います。

また県北西部地域医療センター国保高鷲診療所の澤ききょう先生が異動され、白鳥病院に在籍していた野々村裕翼先生が異動赴任されました。初めての診療所勤務となりますがご活躍されることを期待したいと思います。他の診療所の所長医師は異動はありませんでした。

異動した医師も異動していない医師も総合診療医として地域医療に貢献する所存ですのでよろしくお願いいたします。

2025.03.12 令和6年度第2回県北西部地域医療ネット理事会をハイブリット開催しました。

3月12日地域医療連携推進法人県北西部地域医療ネット令和6年度第2回理事会をハイブリットで開催しました。議決事項として令和7年度事業計画案、令和7年度収支予算案、執務執行状況を議論、議決し、協議事項として令和6年度予算執行見込みについて、役員改選について、事業実施に伴う補助金の支払い基準についてを協議しました。

人事交流や研修会は順調に進んでいますが、まだまだ不十分な部分もあり、さらにもう一歩法人のメリットを参加法人や施設が感じとれるような取り組みを展開していかなければならないと思いました。

2025.03.08 郡上市地域医療フォーラムin八幡に参加してきました。

3月8日郡上市地域医療フォーラムin八幡を郡上市産業プラザ4階交流ホールで開催しました。郡上市地域医療フォーラムは平成19年から当初は郡上市自治会連合会主催による事業として郡上市全域を対象として開始され、途中より住民有志による「郡上の地域医療を守るがやがや会」主催となり、平成29年から合併7地域で順次開催しようということで美並町に始まり各地区で開催してきました。途中コロナ禍により中断を余儀なくされましたが、今回の八幡町での開催により7地区すべてで開催したことになります。

今回は、郡上市医師会竹内会長と山川郡上市長、郡上市健康福祉部健康課水口課長のあいさつの後、「郡上市民病院の現状を知ろう」ということで郡上市民病院片桐院長の講演、「改めて郡上の医療を知ろう」ということで後藤センター長が講演し、その後参加者でグループワークを行い、最後に後藤センター長が講評を行いました。

少子高齢化人口減少の急速な進展により医療の置かれる状況は必ずしも楽観視できませんが、グループワークでは住民の皆さんが熱心に議論されていて、何とか市民の皆さんとともに郡上の医療を守り続けることができればと思いました。

2025.03.06 郡上市地域医療確保検討委員会に出席してきました。

3月6日郡上市産業プラザ4階交流ホールで開催された郡上市地域医療確保検討委員会に後藤センター長、廣瀬副センター長(白鳥病院院長)、センター事務方とともに出席してきました。

本委員会は市民の代表をはじめ郡上市内の医療関係者の代表及び学識経験者から構成されており、郡上市の地位医療の諸課題や、公立病院の経営状況などを情報共有し意見交換する場となっています。今回の委員会では公立病院経営強化プランについて、第3期地域医療を守り育てる郡上市ビジョンについて、その他といった事項に関し協議しました。

地域医療に関し医療機関のみならず様々な方々に現状をご理解いただき、どう地域住民の皆さんと取り組んでいくか検討実践していくことは非常に重要なことです。課題は課題としてぜひ市民の皆様にご理解いただき議論を深めていくことができるとよいと感じました。

2025.03.01 令和6年度第2回センター全体会を開催しました。

3月1日白鳥病院で県北西部地域医療ネット令和6年度第2回センター全体会を開催しました。

今年度の取り組みとしては、昨年度に引き続きいくつかのグループに分かれて各地域でヘルスプロモーションに関連した活動を展開しました。その活動報告を行いました。各グループとも昨年を上回る充実した活動を行っており手前みそながら素晴らしい活動だなと感心しました。

我々医療介護従事者はどうしても我々の施設に来ていただける方を相手にし、いろいろな活動ベクトルが施設内に向かう内向きベクトルとなりがちですが、地域医療の展開においては我々の施設に来ていただける人もそうでない人も含めて地域を診る・支えるというスタンスが大事ですし、それは我々のセンターのミッションでもあります。つまりベクトルは外に向く必要があります。そういった点においてこの2年間行ってきた活動はそれを具現化する一つだったのではないかと思います。今後もこういった精神を忘れずに日々の活動に邁進していけたらと思っています。

2025.02.2223 日本プライマリ・ケア連合学会冬季セミナー(広島)に参加してきました。

2月22日23日広島で行われた日本プライマリ・ケア連合学会冬季セミナーに参加し、「行政との付き合い方」というセッションを運営してきました。

比較的若手の方々の参加で、まだまだ行政といろいろとお付き合いしてという経験が多い方ばかりではありませんでしたが、地域医療の展開において我々は医療人、地域住民そして行政が三位一体となって取り組んでいくことが重要だと考えており、まさに我々の活動を他者にお伝えするよい機会になったと思っています。

広島開催でしたので改めて平和記念公園や原爆ドームを訪れましたが、昨今の世界情勢を鑑みても平和の大切さを改めて考えさせられる機会にもなりました。

2025.02.13 郡上北高プロジェクト介護職員初任者研修の修了式が行われました。

令和2年から開催しコロナ禍においても継続開催してきた郡上北高校とのコラボレーション企画である介護職員初任者研修ですが、今年度も無事参加7名全員が修了試験に合格し、2月13日修了式を挙行しました。

年度当初は緊張しいろいろな意味でぎこちなかった受講者の皆さんが、1年間のいろいろな学びを通じて成長する姿を目の当たりにし、毎年のことながら感動すら覚えます。また、我々の施設で教育スタッフとしてかかわるスタッフも、人に教えるということで自身を振り返り、日々の仕事の質の向上に寄与しているようでうれしくなります。

少子高齢化人口減少の中で医療介護スタッフの確保は非常に大きな課題となっています。全員が全員医療介護関係者になってとは言えませんが、少しでもこうした職を選択してくれる人が増えたり、そういうフィロソフィーをもって社会人になっていっていただけることを大いに期待したいと思います。

2025.02.06 第12回「一歩上の地域医療を目指そうシリーズ」を開催しました。

今回の「一歩上の地域医療を目指そうシリーズ」は、兵庫県豊岡健康福祉事務所企画課/丹波市ルミネ診療所/(一社)ケアと暮らしの編集者の守本陽一先生にお越しいただき講演をしていただきました。先生は自治医大ご出身で(センターの多くの医師と同窓)学生時代から地域診断や地域活動に興味を持たれ、卒業後も兵庫県で数々の地域活動に取り組まれている方です。

「地域医療は外向きのベクトルが大事である」と考える我々と共通する活動のいくつかをご紹介いただいて大変勉強になりました。

地域の繋がりを作るということは、多様な価値観のもとでややもすると個人主義的になりそうな日本の中で一方で大事な概念かと思います。我々の地域においても地域住民の様々な繋がりを大事にしつつ、そうした場に少しでも我々のセンターがかかわることができたらと思っています。現在白鳥病院では、市民公開講座やオープンカフェなど様々な住民の方々にお越しいただけるような場づくりにも取り組んでいますのでぜひ市民の皆様にも足を運んでいただければと思います。

2025.01.25 岐阜県総合診療専門医研修指導医交流会(関)に参加してきました。

現在岐阜県では総合診療領域専門研修プラグラムとして6つのプログラムが運営されています。今までこうしたプログラム間の交流はあまりありませんでしたが、今回各プログラムの指導医(連携施設の指導医も含めて)が集まり各プログラムの取り組みや特徴を共有し議論する機会として1月25日に岐阜県総合診療専門医研修指導医交流会が関市にある「せきてらす」で開催され、後藤センター長、廣瀬副センター長が参加してきました(当センタープログラム責任者の某先生は体調不良で欠席でした(;^_^A)。

当センターのプログラムやみどり病院のプログラム、シティ・タワー診療所における研修などが発表され、その後参加者で議論しました。岐阜県全体で総合診療専門医をどう育てどう増やしていくかは非常に重要な課題です。各プログラムが情報交換を行い、より質の高い学習環境が提供できるように全権的になっていけばと思います。

なお次回は令和7年7月に我々が開催担当施設となり郡上で開催予定です。

2025.01.21 中津川市民病院の方々に視察にお越しいただきました。

1月21日中津川市民病院関係者の方々に当センターの視察にお越しいただきました(後藤センター長が初期研修の下呂温泉病院で同僚であった看護師さんが中津川市民病院の看護部長としていらっしゃっていましたΣ(・□・;))。

中津川市は、広域での医療提供体制を検討する時期となっており、限られた医療資源の中で、どのようなビジョンを描くのかによって将来に与える影響が大きく、非常に大きな課題と考えておられるそうで、我々の取り組みを参考の一つにと来院された次第です。

地域医療を取り巻く環境は大きく変化する時期に入ってきており、どういったモデルで地域医療を展開していくかはいろいろな自治体で課題になっています。我々の取り組みはそうした状況に対応する一つのモデルだと思ってはいますが、我々のところでしか適応できないということではモデルとはなりえないかもしれません。岐阜県をはじめ今後全国各地でどういった地域医療展開の事例があるのかいろいろと勉強させていただくともに、我々の取り組みもいろいろな形で全国発信していくことが必要だと考えています。

2025.01.1718 国診協令和6年度地域包括医療・ケア研修会(東京)に参加してきました。

国診協と三大事業の一つである地域包括医療・ケア研修会に後藤センター長、廣瀬副センター長、鷲見看護師長兼センター看護部統括、杉本白鳥病院課長、南和良歯科診療所長が参加してきました。

今回のテーマは「人材確保と医療の効率化で持続可能な地域包括医療・ケアを構築する~地域医療を守り抜くための人材育成とDXの活用~」というテーマで開催され、DX関係の話題が多い研修会でした。参考になる事例がいくつもあり大変勉強になりました。当センターもなかなかDX化は進んでおらず、いろいろと検討していく必要があると感じています(といってもそれほど投資もできませんし、悩ましいところです)。

ちなみに交流会で「これからの地域医療を明るくするために合うからできることを語ろう」では、後藤センター長のチームの発表が第1位となっていました(^^)/。

2024.12.31 センター内医師の退職がありました。

令和6年12月31日付でセンター内の医師の退職がありましました。

県北西部地域医療センター国保白鳥病院の藤川耕先生、磯野千秋先生が退職されました。藤川先生はセンター設立当初から赴任いただきセンターの運営に多大な貢献をしていただきました。磯野先生は当センターの日本プライマリ・ケア連合学会後期研修プログラムの第1号として赴任され家庭医療専門医取得後も当センターにご勤務いただいていました。なお、磯野先生は今後も週1回センターに非常勤医師としてご勤務いただきます。

両先生ともありがとうございました。今後のご活躍を祈念しています。

2024.12.26 センター倫理委員会を開催しました。

12月26日令和6年度の第2回センター倫理審査委員会をハイブリットで開催しました。

5題の倫理審査を行っていただきました。当センターの研究活動を活発化させるとともに、倫理的配慮を常に意識して取り組んでいけるよう倫理審査委員会からのご助言ご意見を大切にしていきたいと思います。

2024.12.20 野村證券ヘルスケア・アドバイザリー部の方々がセンターのヒアリングのため訪問されました。

12月20日野村證券株式会社ヘルスケア・アドバイザリー部の方が当センターのヒアリングに来院されました。同社は令和6年度厚生労働省医療施設経営安定化推進事業(地域医療連携推進法人が行う取組に関する調査研究)について受託し、調査研究を進める中で個別の取り組みについて調査を進めており、当センターの取り組みについて「在籍出向/人事交流」などを中心にヒアリングをということでした。

地域医療連携推進法人は我々が法人化してからも全国で徐々に増加してきており、我々の取り組みが参考になればと思いますし、逆に我々もいろいろと学ばせていただく機会があればと思っています。

2024.12.06 高山市医療用MasSお披露目会に参加してきました。

12月6日高山市の医療用MasS(移動診療車)のお披露目式典に参加してきました。

高山市は国内最大の市域を持つ一方で総合病院など医療機関の多くは市中心部に位置し、移動診療車を導入することで、居住地域による医療サービス格差の縮小、特に医療資源の乏しい地域における患者への対応が期待されるということで導入されたようです。移動診療車に看護師が同乗し、遠隔地にいる医師がオンラインで患者を問診したり、看護師に指示して診療するというDoctor to Patient with Nurseモデルを採用して取り組まれるそうです。

高山市は当法人の社員の一つであり、今までも密接にいろいろと情報交換などにとり組んできました。ぜひこの医療用MasSが地域医療の展開に役立つことを期待するとともに、先進事例としていろいろとご教示いただければと思っています。

2024.11.24 日本PC連合学会中部ブロック支部学術集会(大会長:後藤センター長)を岐阜で開催しました。

日本プライマリ・ケア連合学会中部ブロック支部では毎年秋に学術集会をブロック内各県持ち回りで開催しており、今年度第13回学術集会は岐阜県が担当、岐阜県支部長の森田岐阜大学総合内科教授からご指示をいただいて後藤センター長が学会長を務め、実務担当として廣瀬副センター長が実行委員長を務めました。11月24日にじゅうろくプラザ(岐阜)において、午前中に指導医講習会、午後から学術集会を開催しました。

指導医講習会の対面開催も久しぶりで、岐阜大学医学教育センターの西城教授にコーディネートいただいて多くの方々の参加のもとで行われました。学術集会は一般演題3題の発表があり、その後今回の学術集会のテーマである「プライマリケアにおける遠隔診療」に沿って「遠隔医療を活用した地域医療支援~厚労省の実証から~」と題して山口県立総合医療センターへき地医療支援センターの原田センター長に基調講演をいただき、その後「遠隔診療の様々な活用事例」ということで、廣瀬副センター長、熊本県小国公立病院の片岡院長、名古屋第二赤十字病院の宮部部長にそれぞれご発表をいただきました。

少子高齢化人口減少が進む中、高齢者の移動手段の確保や医師の働き方などの観点から遠隔診療導入は特に中山間島嶼部地域において避けて通れない取り組みだと思われ、今回の学術集会がそうした検討のきっかけになればと思います。ご参加いただきました大勢の方々に感謝いたします。

2024.11.17 第29回岐阜県国保地域医療学会(大会長:後藤センター長)を郡上市で開催しました。

岐阜県国保診療施設協議会では毎年岐阜県国保地域医療学会を開催しています。2年前の第27回学会からは、諸般の事情により各地区持ち回りで開催することとなり、本年度第29回学会は岐阜ブロック(岐阜、西濃及び中濃圏域)が担当で、その主担当として後藤センター長が大会長となり11月17日郡上市総合文化センターを会場に郡上市で開催されました(ちなみに岐阜県国保診療施設協議会の会長も後藤センター長です。)

メインテーマは「つなごう、つながろう、国保直診」で、午前中は開会式後ポスター発表34演題(うち8演題が当センターから、5演題が市役所から、1演題が郡上市医師会から)の発表があり、午後は「地域医療を支える国保直診ネットワークを考える」ということで、全国国民健康保険診療施設協議会小野会長(秋田県横手市立大森病院院長)の基調講演後、「県北西部地域医療センター」に関して後藤センター長が、「南高山地域医療センター」に関して高山市医療保険部医療技官川尻先生がそれぞれシンポジスト講演をしてシンポジウムが行われました。

非常に多くの方々にご参加いただくとともに、センタースタッフにも大変ご尽力をいただきました。なお、優秀研究として当センターの上村ケアマネジャーが発表した「在宅生活継続を困難と感じる要因について~各職種へのインタビューから考える~」が最優秀研究に、その他優秀演題3題の内2題が郡上市役所健康福祉部高齢福祉課和田さん、郡上市地域包括ケアネットワーク研究会事務局( 郡上市医師会)の丸茂さんが選ばれました。郡上市の活躍が目立つ学会でもありました(若干手前味噌ではありますが…(;^_^A)。

2024.11.14 センター倫理講習会を開催しました。

11月14日センター倫理講習会を自治医科大学情報センター石川教授を講師に開催しました。石川先生には毎度毎度講師をお願いしていますがいつも快く引き受けていただけて感謝しています。

倫理に関する話題も少しづつ変わってきており、トピックスをフォローするのは大変ですが、やはりしっかりと勉強していかなければならないテーマです。

センタースタッフが倫理の学びを通して、研究の質の向上やそもそも研究に対する感度がうまくアップしてくれるとよいなぁと思います。

2024.11.08 岐阜県自治医大卒業医師受け入れ市町村会総会に参加してきました。

11月8日岐阜県自治医科大学卒業医師受け入れ市町村会総会が開催されました。本会は県内の自治医科大学卒業医師を受け入れていただいている市町村長(あるいはその代理の方)と事務方、さらには市町村にお世話になっている自治医大卒業医師が一堂に会して講演会による学びと交流を深める会となっています。

本年度は自治医科大学地域医療学センター松村センター長(総合診療部教授)を講師に迎え「地域医療における総合診療-教育と実践、将来像-」というテーマでご講演いただきました。その後の交流会でもいろいろと語り合いがありました。

なお本総会開催前に、現在初期研修中の1年目2年目の医師を対象に地域医療に関わるオリエンテーションを行いました。彼ら彼女らも1年後あるいは2年後には地域に出て医療に携わることになります。自治医大卒業生としての自覚と責任をもって頑張ってほしいなぁと思いました。

2024.11.05 後藤センター長が自治医大学生で講演してきました。

岐阜県の医学生地域医療推進事業(岐阜県油浸の自治医大生に対して地域医療に関する講義やワークショップを行うことでへき地医療・地域医療への意®回と意識を高める事業)の一環として11月5日自治医科大学にて14名の学生参加のもと、健康福祉部医療福祉連携推進課森林人材確保係長から「自治医科大学卒業後の勤務」について講義があり、その後後藤センター長から「将来地域医療にかかわる(かかわらざるを得ない)自治医大学生への期待」と題して講義を行いました。

時代の変遷とともに地域医療に対する学生の想い、更には自治医大自体に対する想いも変化してくるとは思いますが、社会で自治医大卒業生として働いていく上において気を付け考えていかなければならないことはいくつかあろうかと思います。今の学生さんは学生さんとして何を知り何を学ばなければならないかよくよく考えていただきたいし、我々先輩も何を伝え何を学んでもらう必要があるかを整理していくことが重要なんだろうと思いました。

なお、もちろん岐阜県へき地医療支援機構専任担当官である藤川麻衣先生もご参加されました。

2024.10.12 岐阜県自治医大卒業医師受け入れ市町村会市町村職員研修会を中津川市で開催しました。

10月12日中津川市健康福祉会館にて自治医科大学卒業医師受け入れ市町村会主催の第9回地域医療に関する市町村職員研修会を開催しました。この研修会は自治医科大学卒業医師を受け入れていただいている市町村の保健医療福祉関係職員に限定しない職員に対して地域医療を学んでいただく機会として受け入れ市町村持ち回りで開催しているものです。

60名を超える職員にお集まりいただいて、我々のセンターの事例を紹介し、その事例をもとにいろいろ考えていただいたり、自地域の地域医療に関して知っていることを振り返っていただいたりしたのち、「よりよき地域医療を展開するために市町村職員としてできることは?」というテーマでグループワークを行いました。

今回で受け入れ市町村をひと回りしたこととなります。地域医療は医療人と住民と行政が三位一体で取り組む必要があります。ぜひ担当でない方も含めて市町村職員の方々に地域医療を学んでいただきたいですし、そうした機会を何らかの形で我々も提供しつづけることが大事だと考えています。

2024.10.0405 第64回全国国保地域医療学会(岩手)に参加してきました。

今年度も国診協の最大イベントである全国国保地域医療学会へ参加してきました。10月4日5日の2日間岩手県のいわて県民情報交流センターで開催されました。当センターからは後藤センター長、廣瀬副センター長、鈴木医師、玉井医師、堀医師、元田医師、正者看護師、山下看護師、島田保健師、羽田野理学療法士、兼山事務員の11名が発表しました。

学会で発表するということは自身の仕事や活動をまとめる機会となるとともに、他者の目にさらされることで多様な視点で仕事や活動を見ていただけるという利点があります。さらには我々のセンターを全国に認知していただく大切な機会にもなります。当センターでは積極的に学会活動をすることを推奨しています。今後も地域医療の発展と我々のセンターの認知度向上・発展のために積極的に参加したいと思います。

もちろん夜は親睦を兼ねて懇親会も開催しました。来年は和歌山です。

2024.09.1516 日本プライマリ・ケア連合学会秋季セミナー(大阪)に参加してきました。

9月15日16日と開催された日本プライマリ・ケア連合学会周期セミナーに参加してきました。今回は「行政との付き合い方」「あなたの地域の地域医療、これからどうする?」「多職種で困難事例に対応」の3つのセッションを後藤センター長、廣瀬副センター長、伊左次医師、大西医師、鈴木医師で運営してきました。

いずれのセッションも多くの…とは言えませんが、参加していただく方がおられ、盛り上がりました。医療人・住民・行政のの三位一体、少子高齢化人口減少時代の地域医療そのもののあり方、多職種連携といった地域医療には欠かせないテーマを提供できていると思います。

こうした活動に積極的に参加することにより我々自身も学びの機会とするとともに、センターの知名度アップにも大いに役立てたいと思います。

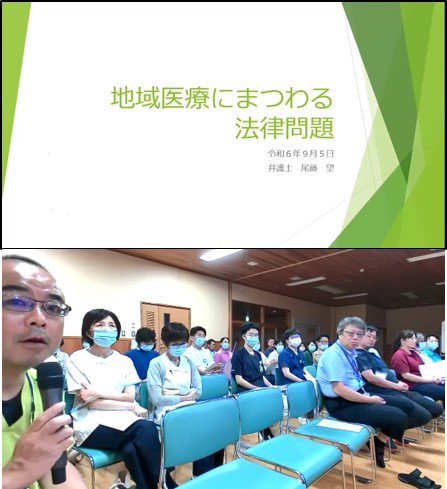

2024.09.05 第11回「一歩上の地域医療を目指そうシリーズ」を開催しました。

今回の「一歩上の地域医療を目指そうシリーズ」はちといつもとは毛色の異なる法律の話をお伺いしました。当センターの倫理委員会の委員にもご就任いただいている尾藤法律事務所の尾藤先生に「地域医療にまつわる法律問題」と題してご講演いただきました。

一言で言って大変勉強になりました。何となく思っていることを法律に照らし合わせながらそういうことなんだと再確認できたことが何よりの収穫です。

医療の周辺領域の学びも我々には大変重要であることを再認識しました。今後のこのシリーズでも時に異なる分野の人を講師に呼んでご講演いただくことにも取り組んでいきたいと思います。医療バカ・介護バカにならないように自戒の念も込めて…です(;^_^A。

2024.08.0203 岐阜県へき地医療研修会を開催しました。

今年度も8月2日3日と岐阜県へき地医療研修会を開催しました。この研修会は医師を目指す高校生を対象として毎年開催しているもので15回目を迎えます。今年も高校生47名、医学部生2名、医師24名の参加のもと郡上市、高山市、白川村、下呂市をフィールドにフィールドワークを行い、その発表、医学生や若手医師との交流会、地域住民との交流会などを行いました。

我々は人材育成において、小学生から連続して医療介護関係の仕事の情報に何らかの形で暴露していただくことが重要だと思っていますし、特に直接的に将来を考えて大学を選択する高校生にはインパクトある暴露が重要だと考えています。本研修会がこうした機会になればと思います。

今年度も多くの高校生が目をかがやませてくれていました。この中で将来ともに、特に地域医療総合診療の分野で働いてくれる人が一人でも出てきてくれたらと期待しかありません!

2024.07.06 自治医科大学岐阜県人会同窓会(下呂)に参加してきました。

当センターにも多くの自治医大卒業生が赴任していますが、7月6日下呂市水明館で自治医科大学岐阜県人会の同窓会を開催しました。岐阜県の自治医大卒業生のレジェンドのおひとりである3期生の山田隆司先生に「私が歩んだ地域医療」というテーマでご講演いただきました。初期研修後久瀬診療所に赴任され長く勤務され、地域医療の実践の中で家庭医療の原理を抽出され、その後地域医療振興協会の一員としてへき地離島医療支援など様々な分野でのお取組みをご教示いただきました。非常に参考になるご講演でした。

その後、懇親会を行いました。その際既に4人の県人会メンバーがご逝去されていることも報告され、懇親会開始前に黙とうを捧げました。懇親会ではベテラン若手入り混じっていろいろな話に花が咲いていました。

新型コロナウイルス感染症で4年ほどこうした同窓会も開催できませんでしたが、やはりお互い顔を合わせて話ができることは良いなぁ感じました。

2024.07.04 第10回「一歩上の地域医療を目指そうシリーズ」を開催しました。

7月4日第10回目となる「一歩上の地域医療を目指そうシリーズ」の講演会を開催しました。今回のテーマは「知って得する行動変容支援のいろは」。講師は京都医療センターの坂根直樹先生にお願いしました。坂根先生はこの分野では日本の第一人者で、著書も多く出されています。参加者参加型の講義でスタッフも大変勉強になったようでした。

行動変容は必ずしも容易ではないかもしれませんが、我々支援者側がその方法論を身に着けて患者さんや利用者さんの行動変容を押し付けではなくうまく支援できるようになりたいものだと改めて思いました。

なお坂根先生は後藤センター長の自治医大の同級生です。後藤センター長も久しぶりに会うことができ、夜は懇親を深めることもできてよき1日だったようです。

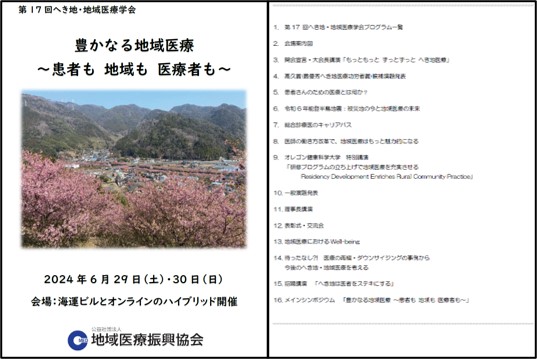

2024.06.2930 地域医療振興協会第17回へき地・地域医療学会(東京)に参加してきました。

6月29日30日と地域医療振興協会が開催する第17回へき地・地域医療学会(東京)に参加してきました。今年度は地域医療振興協会東海・北陸地方支部が主幹で開催されました。岐阜県の支部長は当センター副センター長の廣瀬先生ですので、廣瀬先生を中心に岐阜県支部主幹の「総合診療医のキャリアパス」とう企画プログラムを行いました。

それ以外にも愛知県支部企画の「待ったなし⁈ 医療の再編・ダウンサイジングの事例から今後のへき地・地域医療を考える」では、当センターの後藤センター長がシンポジストとして参加され、当センターの仕組みなどを発表してきました。

髙久賞(最優秀へき地医療功労者賞)候補演題発表では2年前まで当センター国保和良診療所で勤務していた渡辺駿先生が和良での取り組みを発表されていました(残念ながら髙久賞を手にすることはできませんでしたが…(;^_^A )。へき地・地域で頑張っている仲間は多くいます。我々も負けないように頑張って取り組んでいかなければと思いを新たにした2日間でした。

2024.06.2122 国診協第38回地域医療現地研修会(帯広・足寄)に参加してきました。

全国国保診療施設協議会は全国国保地域医療学会、地域医療現地研修会、地域包括医療・ケア研修会という3つの大きなイベントがあります。その一つである地域医療現地研修会が今年は北海道帯広市を会場に足寄町の施設見学を含めて行われました。

足寄町は非常に広大な面積を有する町で、酪農が盛ん。特に放牧酪農が積極的に行われています。一方特産物としてラワンブキという巨大なフキがあります。そうした地域で行われている地域医療の特徴としては足寄町国民健康保険病院を中心に医療介護保健福祉が連携するとともに、生活支援長屋も含む高齢者等複合施設「むすびれっじ」を社会福祉協議会が運営し、地域の方々の生活を支えておられます。雪が多く高齢者割合の高い我々の地域でも参考になる取組みだと思いました。

(なお最下段真ん中写真は右から廣瀬先生、村上足寄町国保病院長、後藤先生、小野国診協会長、伊左次先生です)

2024.06.18 埼玉県小鹿野町の町長さんと病院事務長さんにセンター視察にお越しいただきました。

6月18日埼玉県小鹿野町の森町長さんと同町の国保町立小鹿野中央病院の茂木事務長さんに当センターの視察にお越しいただきました。

小鹿野町の位置する埼玉県の秩父地方においてもやはり少子高齢化人口減少は進んでいるそうです。そうしたなか今後の町立病院の在り方をいろいろと検討していくうえで、その一つとして私たちの地域医療連携推進法人のことや地域包括ケア病棟運用のことが参考にできたらということで遠路はるばるご来院いただきました。私たちの法人設立経緯などをお話しさせていただき、意見交換をさせていただきました。

私たちのような中山間地域はどこも少子高齢化人口減少の先行地域となっており、医療機関の今後の在り方は喫緊の課題となっています。一方でそうした状況下でも何らかの取り組みをされているところもあろうかと思います。こうした情報を相互に共有して自施設のあり方を検討する材料となるような仕組みが必要なのではないかとも思っています。

2024.06.0809 日本プライマリ・ケア連合学会学術大会(浜松)に参加してきました。

私たちのセンターの学術的活動の場で最大なものである日本プライマリ・ケア連合学会学術大会(本年度は浜松市で開催)に参加してきました。当センター関連で7題の演題を発表してきました。

学会は、自分たちの仕事や活動、研究をまとめるよい機会ですし、それに対して他者からいろいろとご意見をいただくよい機会でもありますし、他の施設の発表をお伺いしてアイデアを教えてもらったり自施設でも取り組むことができたりしないか情報収集の良い機会でもあったり、何より私たちのセンターを知っていただく良い機会だととらえ、積極的に参加そして参加するなら発表をというスタンスで取り組んでいます。

写真は当センター医師の発表の様子ですが、なぜかセンター長の発表風景はありません(別のポスターセッションで座長の後ろに構えている姿はありますが…)、なぜセンター長の発表姿だけ撮られていないのか、諸般の事情によりここには載せられませんが、まあいろいろとある訳でして…(;^_^A 全体写真にセンター長がいないのはその日岐阜で県医師会の代議員会があり、早めに岐阜へ向かわなければならなかったためです。一応。

2024.06.06 センター倫理委員会を開催しました。

6月6日令和6年度の第1回センター倫理審査委員会をハイブリットで開催しました。

本年度から伊左次先生が委員長を務められ一部委員が変更しましたが、尾藤さん、清水さん、そして自治医科大学の石川教授には今年度も外部委員としてお忙しい中ご参加いただきました。

当センターの研究活動を活発化させるとともに、倫理的配慮を常に意識して取り組んでいけるよう倫理審査委員会からのご助言ご意見を大切にしていきたいと思います。

2024.05.24 岐阜大学医学部1年生を対象とした初期体験実習の受け入れが始まりました。

今年度から岐阜大学医学教育センター(西城教授)の実習として行われている医学部1年生を対象とした初期体験実習を当センターでも受け入れることとなり、本日より始まりました。入学初期から実際の医療・福祉の現場を見学・体験することにより、医学生としての自覚を高め、勉学への動機付けを図ることを目的とした実習となります。5月から6月にかけて6日間計41人の医学生を受け入れます。

なんといても当センターの売りは地域医療!白鳥、和良、高鷲、荘川、白川・平瀬の各病院/診療所に数人ずつに分かれて行っていただき地域医療の現場や地域そのものを体験していただくこととしています。

5月24日が第1陣でしたが、参加学生さんはみな礼儀正しく積極的で、16:00から行う振り返りでも人の価値観、コミュニケーション、連携などキーワードに活発に発言していただきました。彼ら彼女らの心に我々の活動が、そして岐阜の地域がうまく刻まれるとよいなぁと思いました。

(写真は第2陣、岐阜へ帰る帰りのバス停のでバスを待つ学生さんたちです)

2024.05.20 令和6年度第1回県北西部地域医療ネット理事会をハイブリット開催しました。

5月20日地域医療連携推進法人県北西部地域医療ネット令和6年度第1回理事会をハイブリットで開催しました。議決事項として令和5年度事業報告並びに決算認定についてと令和6年度収支補正予算についてを、協議事項として令和6年社員総会の開催について、地域医療連携推進評議会の開催について、評議員の推薦について及び倫理審査委員会報償費についてを、報告事項として代表理事の職務施行状況報告についてと理事の改選についてを行いました。

もはやコロナ禍を事業停滞の理由にはできません。何とか法人活動が活発化しこの地域の地域医療により一層貢献できたらと考えます。理事、スタッフ一同改めて頑張っていきたいと思います。

2024.05.18 令和6年度GP-COMERnet全体会を高山市で開催しました。

今年度のGP-COMERnet全体会を高山市久々野町で行いました。

廣瀬先生によるオープニングセッションに続いて、自治医科大学地域医療学センター地域医療学部門の小谷教授から地域における研究についてご講演をいただきました。その後堀先生提案の研究計画につき議論しました。講演も大変勉強になりましたし、議論も大変盛り上がり、そこから派生して新たなアイデアも生まれているようでした。

小谷先生のおご講演にもありましたが、目の前のちょっとした気づきをまとめていくことがまずはきっかけとなるようです。地域からの発信、なかなか順調にできているわけではありませんが今日のような会を通して地道に活動を続けていくことができたらと思いました。

来年度令和7年度は恵那で開催予定です。

2024.05.15 後藤センター長が愛知医科大学で講義をしてきました。

5月15日愛知医大にて後藤センター長が「地方の病院での総合診療 地域密着型小規模多機能病院とは何?」というテーマで医学部4年生に講義を行いました。

私たちの活動を次世代の方々にお伝えしていくことは大変重要なことだと思います。出席された学生さんたちも今後いろいろな学びを通して自分の将来を考えていかれることと思いますが、ぜひ選択肢の一つとして総合診療や地域医療、可能であれば我々のセンターでの活動を入れておいていただければ良いなーと思います。若いパワーは今後の地域医療継続ためには必要不可欠ですので。

私たちも彼ら彼女らにわかりやすくかつ琴線に触れるような情報提供をしていきたいと思います。

2024.04.27 令和6年度第1回センター全体会を開催しました。

令和6年度第1回センター全体会を多くのセンター職員参加のもと白鳥病院リハビリ棟3階で開催しました。

昨年度から地域に出て行って地域の健康づくりに取り組もうという活動を行っています。これは地域のヘルスプロモーション活動の一環で、センターの重要な役割の一つです。私たちのセンターは地域住民の皆さんの生活に近いところで保健医療福祉介護に取り組むことがその活動の特徴の一つですからこの実践を言うことになります。

8つのチームに分かれ県北西部地域の各所で活動します。活動テーマは「ますますヘルシー荘川プロジェクト」「カルタプロジェクト」「体に優しいヨガ、いまさら聞けない歯みがきの話」「ヤングアプローチ」「Takasuをよく知り隊」「(プロジェクト名はつけ忘れましたがACP人生会議に関する活動です)」「勝手にコラボVer2」「白鳥TekTek2」と中にはよくわからないテーマもあろうかと思いますが、地域で当センターのスタッフの顔を見かけたらどうぞお声がけください。そして積極的にご参加ください。よろしくお願いいたします。

2024.04.18 今年度も郡上北高プロジェクト介護職員初任者研修が始まりました。

今年度も郡上北高とのコラボプロジェクトである郡上北高生に対する介護職員初任者研修が始まりました。

5年目に入り今年度は7名の高校生の参加です。皆さんとても心強い決意表明をしてくれました。校長先生のお話では、このプロジェクトは高い評価を受けているそうです。郡上北高がさらに地域にとって大事な高校であり続けるよう、また、将来の私たちの仲間が増えるよう私たちも参加者の皆さんと共に学びを深めていきたいと思います。

1年後の参加者の皆さんの成長ぶりがとっても楽しみです。私たちも少しでも成長できるように取組みたいものです。

2024.04.01 センター内医師の異動がありました。

令和6年4月1日付でセンター内の医師の異動がありましました。

県北西部地域医療センター国保白鳥病院の中島裕菜先生、佐藤千成先生が異動され新たに玉井裕也先生、野々村裕翼先生が赴任されました。また総合診療科&小児科でご活躍された松久雄紀先生が退職され週1日の非常勤勤務となりました。今後小児医療は総合診療医が対応しますのでぜひご相談ください。

さてその他の大きな内部異動として、国保白鳥病院院長が後藤忠雄先生から廣瀬英生先生に交代しました。また副院長に伊左次悟先生、総合診療科県内科部長に藤川耕先生がそれぞれ就任されました。で、後藤先生はというと院長補佐に就任されました。

実はこの4月より後藤先生が自治医科大学地域医療学センター(地域医療支援部門)教授を兼任されることとなり、院長業務に専従できないことと、後藤先生曰く「次世代への継承も大事!」という思いもありこうした内部異動となりました。なお後藤先生は今後も国保白鳥病院を含むセンター全体の統括責任者であるセンター長は継続されます。

診療所の所長医師は全員異動はありませんでした。いずれにしましても異動した医師も異動していない医師も総合診療医として地域医療に貢献する所存ですのでよろしくお願いいたします。